潮流總是不斷地循環。像日本傳奇零食「愉快動物餅」,曾經流行於 1970 至 1990 年代,行銷全球超過 20 個國家。如今又乘全球影視圈熱切追求IP(Intellectual property,智慧財產權)風潮,獲得一次翻紅的機會。

這個月上畫的《愉快動物餅大電影》,是其首次被改編成動畫,既和已變成大人的「老 Best」Fans 重聚,也試圖以可愛形象進攻 Gen Z 青年、甚至 Gen Alpha(2010至2024)和 Gen Beta (2025年後出生)領域,勢要成為跨時代及地域的國民零食偶像!

家喻戶曉的動物餅電影在港上映,也於網絡掀起另一番考古熱潮。皆因有些自言「年紀有返咁上下」的網民指出「愉快動物餅」並非本名,「得意動物餅」才是其在本地最初流通的名字,但也有網民表示自己毫無印象,懷疑這是一場「曼德拉效應」。好比年輕新世代聽到「哆啦A夢」和「叮噹」的分別,茫然中感好奇:「喂?究竟『愉快』定『得意』先係堅㗎?」

最後經有心人查考,原來兩個名稱都是「堅」。1960 年代末、70 年代初,當地著名的燒菓子公司「金必氏」(GINBIS)觀察,普遍國民愈來愈關注家庭和教育議題,在 1969 年就順勢推出主打親子市場,以日本流行的可愛(Kawaii /かわいい)概念為大方向,並參考小動物形態製作出這種「小動物餅乾」(たべっ子どうぶつ)零食。

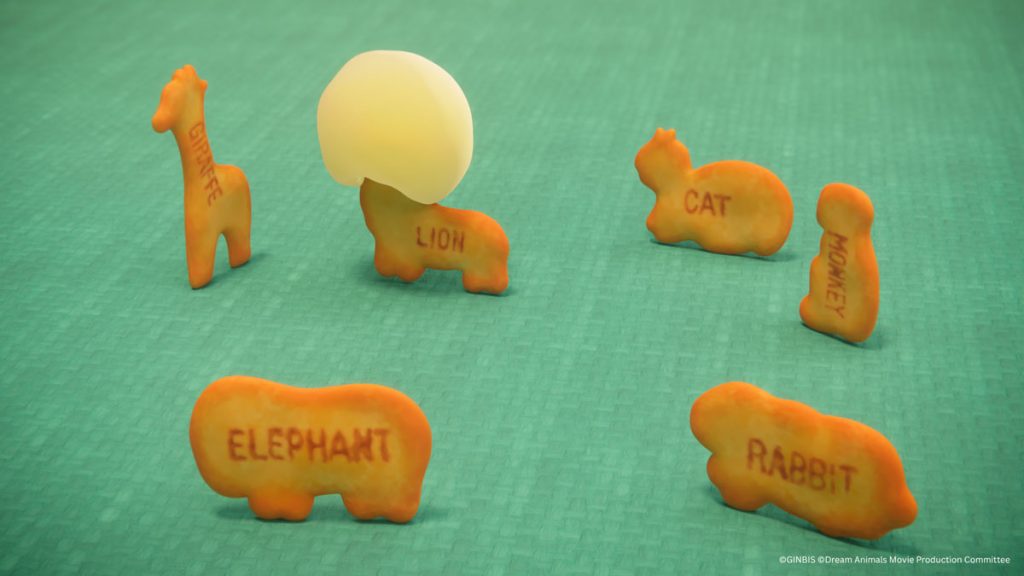

起初,小動物餅乾如孩子們的第一本「動物百科」。早期僅得「紫菜口味」,全部動物造型的餅乾共有 47 種,又名「動物 47 士」,每一盒約包含十數款種類。而每一塊餅乾上,均會清晰標示該種動物的英文名,盒子後方則羅列所有日英譯名作對照。當兒童消費者品嚐美味之時,也可被同步觸發求知慾,請教爸爸媽媽相關動物資訊,促進親子交流。

因想法有趣,動物餅推出後迅即成為當時孩童的零食新寵,也激發金必氏更遠大的視野及膽色,希望消費者童年吃過動物餅後留下美好回憶,日後成為父母之後也會回購及與自己的子女們分享,親自陪伴和教導孩子學層英文,將滋味和回憶代代相傳。

1978 年,金必氏就用心創造「新形象」再出發。例如調整配方及添加「牛油」口味選項;有見初版動物餅的餅身較厚、動物形狀不明顯,又改良成餅身更薄和不易碎的版本;變成薄身餅乾後,為確保每盒的品質穩定,只好忍痛刪改部份易爛的動物款,像刪去招牌大耳朵難以還原的樹熊;念及信奉伊斯蘭教的小朋友不可吃豬肉,亦不納入豬仔餅乾;即使長頸鹿和鱷魚有高人氣,但因長頸及尾巴部份太易斷開,也沒收入動物餅之列,只繪畫於包裝盒上,滿足小朋友對牠們的熱愛等。

從「得意」變「愉快」的契機,則源於進軍香港和亞洲市場後的變化。1980 年,四洲集團首度將小動物餅乾代理及引入香港,成為金必氏在日本之外首個銷售地區,當時為使港人易於理解,還按廣東話形容可愛為「得意」的字眼,度身訂造及改名「得意動物餅」。1998 年後,因餅乾要擴展至亞洲市場,品牌和代理考慮其他地區的受眾未必明白何謂「得意」,就將其再度易名為「愉快動物餅」,往後還陸續開創包括香蕉、紅豆、椰子等新口味。根據官方資料,現時包裝上雖只列出 38 種動物的三語翻譯,但市售的愉快動物餅仍有 46 種動物造型,只是每盒僅有約 10 種動物造型。

多番變革,給歷史悠久的零食累積出不少「得意/愉快冷知識」,而其不畏時代變遷、保持靈活性和創新性的精神,也令人邊吃餅乾時邊感受到這群「小動物」的無窮生命力!

撰文:K.C

照片來源:《愉快動物餅大電影》劇照,MediAdvertising (H.K.) Ltd

___________________

活過不白過

Follow us on IG:https://tinyurl.com/olomagz